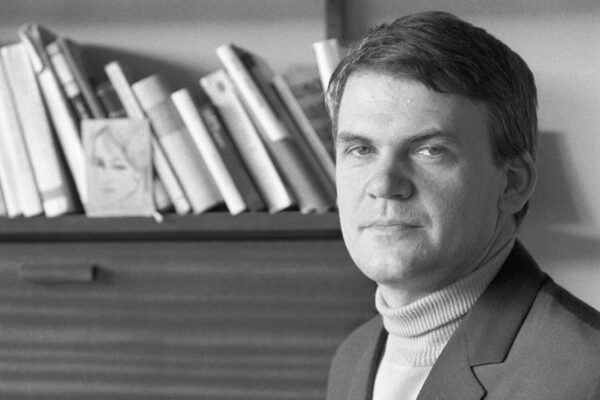

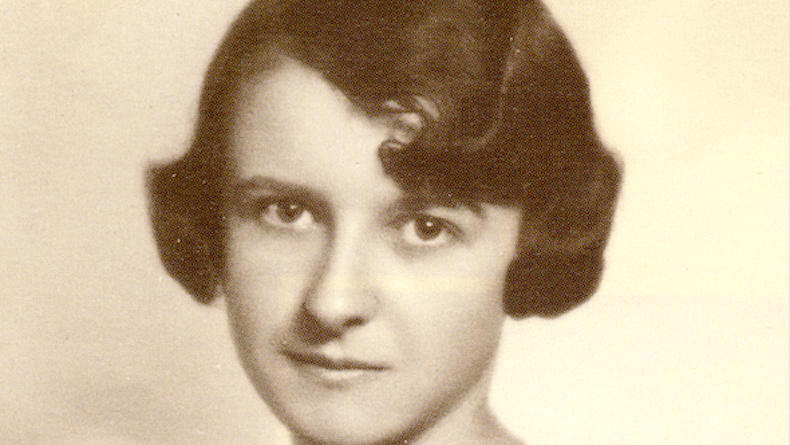

Una «fragilezza ardente», Antonia Pozzi

Si era discusso, nella prima parte di questo articolo, dell’amore di Antonia Pozzi per la montagna e della sua relazione con il professore Antonio Maria Cervi, accompagnata da un desiderio di maternità mai realizzato. Si era accennato anche al senso di fragilità che la poeta avvertiva in sé, e pare dunque utile ripartire dalla poesia Canto della mia nudità, scritta il 20 luglio 1929, emblematica per comprendere la percezione di sé da parte della scrittrice:

Guardami: sono nuda. Dall’inquieto

languore della mia capigliatura

alla tensione snella del mio piede,

io sono tutta una magrezza acerba

inguainata in un color d’avorio.

Guarda: pallida è la carne mia.

Si direbbe che il sangue non vi scorra.

Rosso non ne traspare. Solo un languido

palpito azzurro sfuma in mezzo al petto.

Vedi come incavato ho il ventre. Incerta

è la curva dei fianchi, ma i ginocchi

e le caviglie e tutte le giunture,

ho scarne e salde come un puro sangue.

Oggi, m’inarco nuda, nel nitore

del bagno bianco e m’inarcherò nuda

domani sopra un letto, se qualcuno

mi prenderà. E un giorno nuda, sola,

stesa supina sotto troppa terra,

starò, quando la morte avrà chiamato.

«Una cosa di nessuno», Antonia Pozzi

Questo senso di fragilità e piccolezza andrà acuendosi con il passare degli anni. È in particolare la rottura con Cervi a segnare uno spartiacque nella produzione di Antonia Pozzi, la quale giungerà persino a perdere la percezione di sé come persona per concepirsi come oggetto: «lasciate che io sia / una cosa di nessuno», scrive immaginandosi sperduta fra le strade buie della sera (Largo, 1930). Soprattutto, prende piede l’idea della morte e del suicidio, prima attraverso immagini oniriche e romantiche della dipartita («Io / sotto l’abete / in pace / come una cosa della terra, / come un ciuffo di eriche / arso dal gelo» Sogno nel bosco, 1933), poi attraverso immagini crude e reali: «Io non devo morire, perché la mamma, sentendo il tonfo del mio corpo sulla terrazza del piano terreno, griderebbe “cosa c’è”, si affaccerebbe e la porterebbero morta anche lei nel suo letto», appunta nel Diario il 17 ottobre 1935.

Sotto gli ulivi vorrei

in un mattino fresco

salire

e salutare

di là dalle lievi

chiome d’argento

il pallore del sole ed il volo

delle nuvole lente

verso il mare.Vorrei cogliere un mazzo di pervinche

fiorite

nei cavi tronchi

e camminare per il viale oscuro

dei lecci

con il mio dono azzurro presso il cuore.

Rasentare così

le antiche mura

ricoperte dall’edera

vorrei

e bussare alla porta del convento.Vorrei essere un frate silenzioso

che va con i suoi sandali di corda

sotto gli archi di un chiostro

e attinge acqua all’antica

vera del pozzo

e disseta

le lavande e le rose.Vorrei

dinnanzi alla mia cella

avere

quattro metri di terra

ed ogni sera

al lume delle prime stelle

scavarmi

lentamente una fossa

pensando al tramonto dolcissimo

in cui verranno

salmodiando

i fratelli

e in mezzo ai cespi delle lavande

mi coricheranno

ponendomi sul cuore

come fiori

morti

queste mie stanche mani

chiuse in croce.(Sogno sul colle – Assisi, 24 gennaio 1933)

«Mi sento in un destino», Antonia Pozzi

Antonia spende il tempo della maturità, fatto di studi universitari, all’insegna della riservatezza ed anche le poesie si fanno più rade. Sia per invito dei suoi amici e insegnanti, che le consigliavano di scrivere meno, sia per una ricerca poetica più attenta, per un lavoro di lima, per l’attenzione a trovare le giuste parole. La sua è un’esistenza volutamente priva di avvenimenti, in cui sembrano giovare soltanto i frequenti viaggi in giro per l’Europa. Il tracollo arriva nel 1935, quando confida in una lettera: «Ho ricominciato a scrivere versi e non vorrei; è un brutto segno, ed è troppo presto». Sono parole indirizzate a Remo Cantoni, il secondo amore della poeta, che però non viene ricambiato e il cui esito negativo viene accettato con rassegnazione.

«È l’immagine più cara che ho di me, dove sembro più un ragazzetto che una donna e ho addosso e intorno tutte le cose che più amo: i miei scarponi, il cappellaccio a fungo, la bella neve bianca, le pietre, il legno; qui è l’essenza, il midollo, la fibra viva e contrattile della mia vita. E per questo deve essere tua: perché tu solo mi hai capita così. L’Antonia che si avvia per una piatta e dura strada cittadina, soffocandosi i canti nel cuore, stendendo veli neri sul volto delle sue montagne, ti lascia in eredità questo ricordo delle sue giornate più vere: tu lo seppellirai lievemente, lo cospargerai di terra soffice, e chissà, forse in un mattino improvviso, sereno, dopo una notte di temporale, un cantuccio tornerà ad affiorare nel tuo cuore. Allora, guardando una cima di montagna lontana, penserai a quello che è stata l’Antonia e ti sembrerà di volerle ancora bene.»

Da questo momento le liriche sembrano comunicare una decisione irreversibile che parla di morte. Nel suo Diario, Antonia racconta di un angelo che la viene a trovare e che la porta al cimitero: «Ho visto un pezzo di prato libero che mi piace. Vorrei che mi portassero giù un bel pietrone e vi piantassero ogni anno rododendri, stelle alpine e muschi di montagna. Pensare di essere sepolta qui non è nemmeno morire, è un tornare alle radici». «Mi sento in un destino. È difficile che queste intuizioni siano sbagliate», scrive nella stessa pagina.

Gli ultimi anni di Antonia Pozzi

Gli ultimi anni dell’esistenza di Antonia sono segnati dall’amore per Dino Formaggio, un brillante collega universitario, ma di umili origini: «pensa agli urli che si faranno in casa mia quando se ne parlerà», scrive lei stessa nella lettera ad un’amica. Anche questa relazione – che pure spinge la scrittrice ad interessarsi del tema sociale e delle periferie – non sembra però destinata ad un esito felice. Avanza intanto sulla Storia l’ombra della dittatura fascista, che dev’essere sentita come opprimente dalla poeta, avendo portato all’esilio del suo caro amico Paolo Treves: «mi misi a piangere, in un grande smarrimento». Come ha notato Gabriele Scaramuzza, quello di Pozzi è un antifascismo «quasi mai esplicito», che si manifesta in un «lento maturare di una coscienza etica», «nascosto nella sua personalità, con scarse possibilità di espressione a livello ideologico e politico, data la durezza dei tempi».

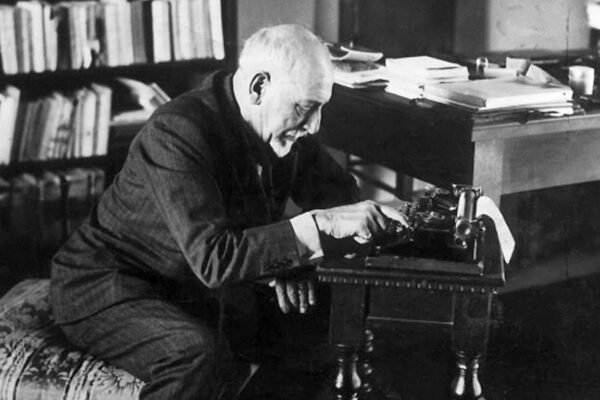

È il 3 dicembre 1938 quando Antonia, uscendo dalla scuola dove da poco insegnava, va incontro al suo «destino». Si stende sui giardini dell’Abbazia di Chiaravalle — il «luogo che mi ricorda la nostra gioia», scrive a Dino —, dove si spegne ingoiando i propri barbiturici. «Voi dovete pensare che questo è il meglio. […] Deve essere qualcosa di nascosto nella mia natura, un male dei nervi che mi toglie ogni forza di resistenza e mi impedisce di vedere equilibrate le cose della vita», lascia per iscritto ai genitori, i quali pubblicheranno per la prima volta le sue poesie nel 1939. Nello stesso testamento, la poeta include fra i motivi del suo suicidio la mancanza di «un affetto fermo, costante, fedele, che diventasse lo scopo e riempisse tutta la mia vita», accennando anche al fascismo, «la crudele oppressione che si esercita sulle nostre giovinezze sfiorite». Eugenio Montale, curando la prima edizione di Parole, sostenne che Pozzi ebbe un’«anima di eccezionale purezza e sensibilità, che non poté reggere al peso della vita».

Lumi e capanne

ai bivi

chiamarono i compagni.A te resta

questa che il vento ti disvela

pallida strada nella notte:

alla tua sete

la precipite acqua dei torrenti,

alla persona stanca

l’erba dei pascoli che si rinnova

nello spazio di un sonno.In un suo fuoco assorto

ciascuno degli umani

ad un’unica vita si abbandona.Ma sul lento

tuo andar di fiume che non trova foce,

l’argenteo lume di infinite

vite – delle libere stelle

ora trema:

e se nessuna porta

s’apre alla tua fatica,

se ridato

t’è ad ogni passo il peso del tuo volto,

se è tua

questa che è più di un dolore

gioia di continuare sola

nel limpido deserto dei tuoi montiora accetti

d’esser poeta.(Un destino – 13 febbraio 1935)

Bibliografia

- Antonia Pozzi, Ti scrivo dal mio vecchio tavolo. Lettere 1919-1938, a cura di Graziella Bernabò e Onorina Dino, Àncora, Milano, 2014;

- Antonia Pozzi, Poesie, lettere e altri scritti, a cura di Alessandra Cenni, Mondadori, Milano, 2021;

- Graziella Bernabò, Antonia Pozzi e la poesia del corpo, in Dialogoi. Rivista di studi comparatistici, anno 7/2020, pp. 155-172;

- Gabriele Scaramuzza, “Amor fati” di Antonia Pozzi, in Dialogoi: rivista di studi comparatistici, anno 7/2020, pp. 173-188;

- G.A. Pellegrinetti, Antonia Pozzi, in Un secolo di poesia, Petrini, Torino, 1960, pp. 468-570.